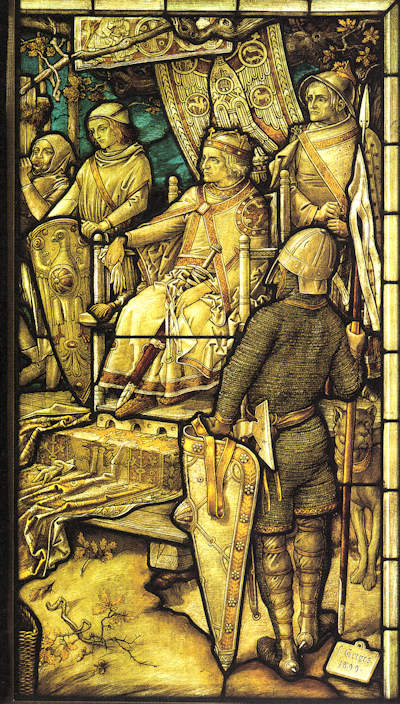

Bertold, ein Herzog ohne Herzogtum?

Bertold, genannt der Bärtige (1061-1078), Graf mit Sitz auf der Limburg

bei Weilheim an der Teck, herrscht um 1050 über Gebiete in der Ortenau, dem

Thurgau, dem Breisgau und auf der Baar. So ist

es nur natürlich, dass Kaiser Konrads Sohn,

Heinrich III. (1039-1056) seinem

treuen Parteigänger das Herzogtum Schwaben

verspricht und ihm zum Pfand seinen Ring gegeben haben soll. Doch als Heinrich 1056 stirbt und im gleichen Jahr

Rudolf von Rheinfelden (1077-1080) die Kaisertochter

Mathilde entführt, gibt Heinrichs

Witwe Agnes (1056-1077) ihrem Schwiegersohn Rudolf das Herzogtum im Namen ihres noch unmündigen

Sohnes, des späteren Kaisers

Heinrich IV. (1056-1105).

Bertold protestiert und bekommt zum

Trost im Jahre 1061 das weit entfernte Herzogtum Kärnten und die

Markgrafschaft Verona zum Lehen. Bertold, nun mit dem Titel Herzog, sieht

wohl ein, dass er seine Macht in den fernen Gebieten schwerlich durchsetzen kann

und hält sich lieber am Rhein auf. Nicht nur der Histograph der Staufer

Otto von Freising verspottet Bertold deshalb als Herzog ohne Herzogtum

[Krum70].

Im Investiturstreit hält Bertold I. zusammen mit den Herzögen

Welf IV.

von Bayern und Rudolf von Schwaben zu den Gegnern Heinrichs IV. und wählt,

nachdem Reformpapst

Gregor VII. den König gebannt hatte, im März 1077 mit

anderen deutschen Fürsten seinen ehemaligen Konkurrenten Rudolf in Forchheim

zum Gegenkönig. Als Bertold Rudolf anschließend zur Weihe und Krönung nach

Mainz geleitet, entzieht ihm König Heinrich nicht nur seine Lehen, sondern

ächtet den nun nicht mehr Herzog von Kärnten 1077 auf dem Hoftag zu Ulm.

Bertold verlässt den Breisgau und zieht sich auf seine eigenen Besitzungen zurück, wo er angeblich

wegen der vielen Schicksalsschläge am 5. oder 6. November 1078 auf der

Limburg im Wahnsinn stirbt, In scharfer Abgrenzung zu Heinrich IV. bezeichnen

einige Chronisten Herzog Bertold als christiane religionis amator et

defensor studiosus* [Zotz18a].

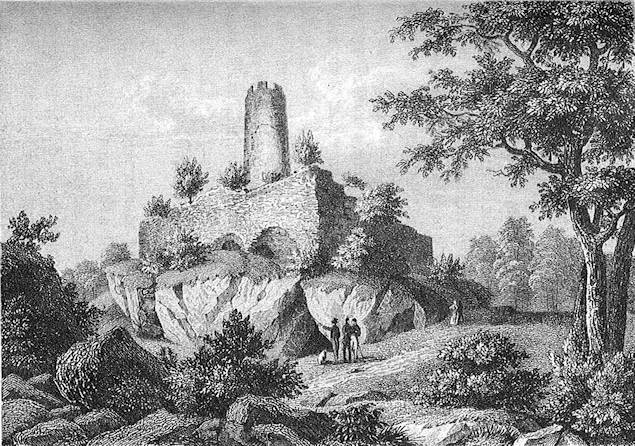

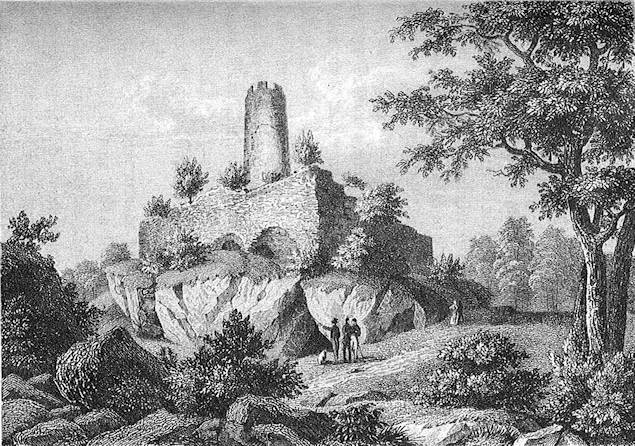

Aus dem Felsen gehauener Halsgraben der Kyburg [Ries21].

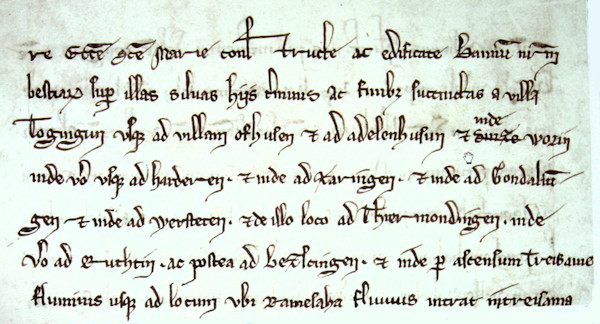

Und doch hätten die Zäringer den Breisgau nicht ganz aufgegeben. So soll die

Kyburg oberhalb Günterstal in ihrem Besitz geblieben sein. Dieser Stützpunkt

erleichtert dem Sohn Bertolds I. 1078 die Rückkehr in den Breisgau [Ries21].

Das schöne Castrum de Friburch 1091

Die beiden ältesten Söhne Bertolds I.

Hermann (1061-1074) und Bertold (1078-1111)

teilen das Herrschaftsgebiet des Vaters auf, wobei Hermann als Graf von

Freiburg und Markgraf von Verona auf der Baar bleibt. Damit wird er zum

Ahnherrn der Markgrafen von Baden.

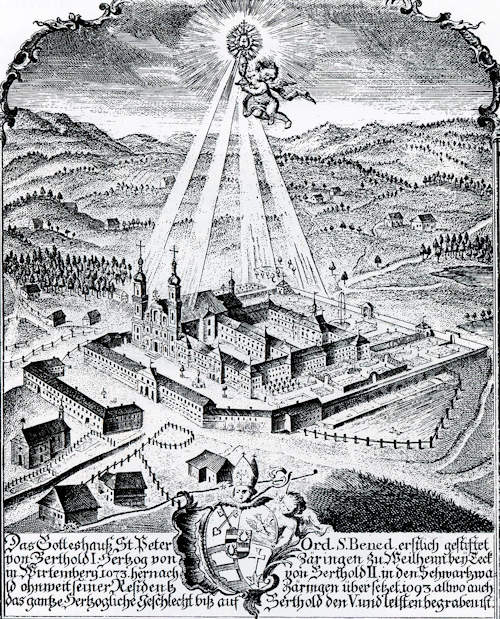

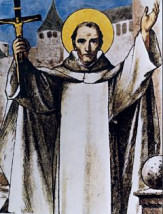

Der jüngste Sohn Bertolds I.,

Gebhard (1050-1119), ergreift wie für Söhne ohne Erbanspruch häufig üblich einen

geistlichen Beruf. Er tritt in das Kloster Hirsau ein, wird anschließend

Stiftsprobst von Xanten und 1084 Bischof von Konstanz [Zotz18a].

Im Altarraum der Klosterkirche von St. Peter:

St. Gebhardus III Dux Zaeringenis Episcopus Constantinsis confundator in prioratu Richenbacens Wurtenberg

sepultus MCX

Als Hermann von den damaligen religiösen Reformbestrebungen beeinflusst 1073

Frau und Sohn verlässt, sein Seelenheil im Kloster Cluny sucht und dort ein

Jahr später stirbt, ist Bertolds I. zweitältester Sohn am Zug. Ihn zieht es

als Bertold II. von der Limburg westwärts.

Ruine der Zähringer Stammburg.

Romantischer Stich aus dem

19. Jahrhundert.

Oberhalb des Dorfes

Zähringen errichtet Bertold II. auf Reichsgrund die Stammburg, die den Namen seines

zukünftigen Geschlechts tragen wird. Nach seiner Vermählung mit Agnes von Rheinfelden,

der Tochter des Gegenkönigs Rudolf, erstreckt sich Bertolds Herrschaftsgebiet um 1079 in die heutige Schweiz über Langenthal und Bern bis

zum Thunersee und zur Aare. Gleichzeitig setzt er energisch seine Macht

im Breisgau durch. So gestärkt meldet der Herzog ohne Herzogtum seinen

Anspruch auf das Herzogtum Schwaben an.

Doch es gilt auch hier divide et impera und noch ist

Bertolds Vaters Verrat nicht vergessen. So verlobt Heinrich

IV. 1079 den Staufer

Friedrich I. (1079-1105), mit seiner siebenjährigen Tochter

Agnes, belehnt den zukünftigen Ehemann mit Schwaben und macht ihn damit

zum Herzog.

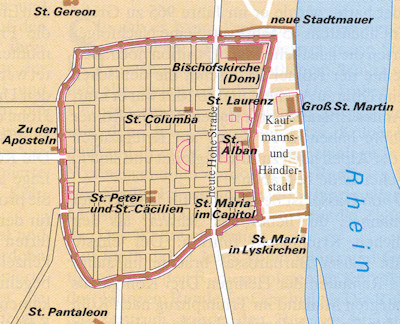

Da mag Bertold nur wenig getröstet sein, als ihm im gleichen Jahr der Basler

Bischof das Bergregal im Schwarzwald als Lehen übergibt. Mit der

Erschließung neuer Silbergruben und deren Ausbeutung wird der Zähringer bald

zum wohlhabenden Mann. Deshalb beschließt er 1091, aus der ihm nur als

Reichslehen überlassenen Stammburg auszuziehen und auf seinem

Eigengut, dem militär- und handelsstrategisch

vorteilhaft gelegenen Schlossberg, das Castrum de Friburch zu bauen.

Das im romanischen

Stil errichtete und später als Burghaldenschloss bezeichnete Bauwerk hat

Hartmann von Aue als ein prächtiges Schloss in deutschen Gauen besungen.

Nach der Chronicon Helveticum

soll es eines der schönsten Schlösser weit und breit gewesen sein. Belegt

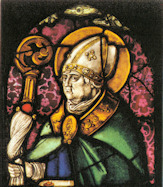

ist die Existenz der Burg jedoch erst seit 1146, als

Bernard von

Clairvaux in seinen Reisetagebüchern beschreibt, dass er

apud castrum Frieburg (bei der Festung

Freiburg) einen blinden Knaben heilte [Scha88].

|

Bertoldo

V

Bertoldo

V